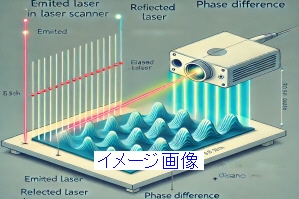

レーザー光の波の位相差

レーザーがスキャナから放出され、物体に反射し、戻ってくる際の波の位相のずれを示しています。

レーザー光の波の位相差は、距離測定や形状の再構築において非常に重要な役割を果たします。位相差とは、波が異なる時間または空間でどうずれているかを示す量です。レーザースキャンの場合、物体に反射して戻ってきたレーザー光の波と、発射されたレーザー光の波との位相差を利用して距離を測定します。

以下に、レーザースキャンにおける波の位相差に基づく測定の基本的な原理を説明します。

1. 発射されたレーザー光

レーザースキャナは、一定の周波数と波長を持つコヒーレントなレーザー光を発射します。この光はターゲット(測定対象の物体)に向かって放射されます。

2. 物体で反射

レーザー光が物体に当たると、光の一部が反射してスキャナに戻ります。反射された光は、物体までの距離に応じて時間的に遅れて戻ってきます。

3. 位相差の測定

レーザー光の往復時間(物体まで到達し、戻ってくるまでの時間)に基づいて、戻ってきた光の波の位相が発射された波とずれます。この「位相差」を測定することで、物体までの正確な距離を算出できます。

4. 距離の計算

位相差は波長の一部として表現されます。たとえば、波が1つの波長の半分ずれていれば、位相差は180度(πラジアン)です。この位相差を使って、光の速度と波長をもとに距離 ddd を以下の式で計算します。

d=c⋅Δϕ4πfd = \frac{c \cdot \Delta \phi}{4\pi f}d=4πfc⋅Δϕここで:

- ddd は物体までの距離

- ccc は光の速度

- Δϕ\Delta \phiΔϕ は位相差

- fff はレーザーの周波数

位相差測定の利点

高精度: 位相差測定は非常に高い精度で距離を測定できるため、微細な物体の形状や表面の凹凸を正確に捉えることができます。

速度: レーザー光の速度が非常に速いため、大量のデータを短時間で取得できます。

ただし、位相差法は波長の整数倍の距離以上の物体については、位相差のみでは距離が特定できない「アンビギュイティ(曖昧さ)」の問題が発生するため、時には追加の補正が必要になることがあります。

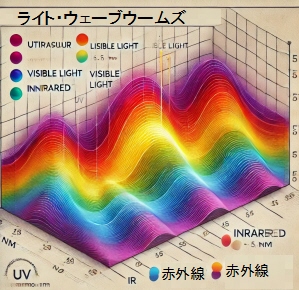

【光の波長】

イメージ図です。紫外線、沈黙光(色のグラデーション)、赤外線の範囲が示されており、それぞれの範囲も記載されています。

光が持つ波の長さを指し、電磁波としての性質を表す重要な物理量です。光の波長によって、目に見える光(可視光)や見えない光(赤外線や紫外線など)の種類が決まります。

波長の範囲と分類

- 可視光:

- 波長:約 380~750 nm(ナノメートル)

- 色:波長が短い方から順に紫、青、緑、黄、橙、赤

- 例: 赤色の波長は約 620~750 nm、青色は約 450~495 nm

- 紫外線:

- 波長:約 10~380 nm

- 人間の目には見えないが、日焼けや殺菌作用などに関係

- 赤外線:

- 波長:約 750 nm~1 mm

- 人間の目には見えないが、熱として感じられる

- 他の領域:

- マイクロ波(波長がさらに長い):ミリメートル~メートル単位

- X線・γ線(波長が非常に短い):0.01 nm 以下

波長とエネルギーの関係

光のエネルギーは波長に反比例します。波長が短いほどエネルギーが高く(紫外線やX線など)、波長が長いほどエネルギーが低い(赤外線やマイクロ波など)という特徴があります。エネルギーは以下の式で計算できます:

E=hcλE = \frac{hc}{\lambda}E=λhc

- EEE: 光子のエネルギー

- hhh: プランク定数(6.63 × 10⁻³⁴ J·s)

- ccc: 光速(約 3.00 × 10⁸ m/s)

- λ\lambdaλ: 波長

| <3dスキャンページ> |